|

написать письмо |  |

карта сайта |

|

|

+7 (495) 734-9104 |

RU | EN |

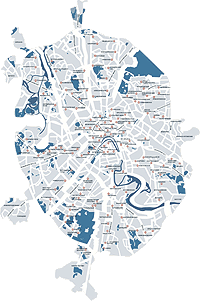

Офисы компании TLS

Офисы TLS на схеме метро

|

Центр подготовки военных переводчиков“На войне, как и в мирной жизни, есть профессии “громкие”, которые у всех на устах и есть профессии “тихие”, обойденные вниманием писателей и кинематографистов. Одной из таких профессий стала служба военного переводчика. Их насчитывалось на 36 фронтах чрезвычайно мало: один на дивизию, в редких случаях - один на полк. Но без этих людей, не только владеющих языком противника, но и знакомых с его военной машиной, умеющих свободно ориентироваться в трофейной документации, вылавливать из эфира нужные сведения, трудно было подготовить и провести бой. “Пленный показал ...” в этих словах оперативных сводок сплав ратного труда разведчика и переводчика. Он был в пекле боя, чтобы тут же, на передовой оперативно допросить только что взятого “языка”, он участвовал в рейдах по тылам противника, вел пропагандистские передачи с первой линии окопов, ходил с парламентерами, чтобы, рискуя собой, спасти жизни сотен и тысяч солдат” (И. Левин «Записки военного переводчика»).

В положении о задачах факультета 1935 г. говорилось: «В результате теоретического и практического обучения факультет должен давать РККА командира разведывательной службы, подготовленного как для работы в штабах, так и для специального использования свободно владеющего одним восточным и одним западным языком (для восточного отделения) и одним западным языком (для западного отделения)». Срок обучения уже составлял 4 года. Одним из тех, кто создавал Восточное отделение и руководил им, был знаменитый русский военный теоретик и ученый Андрей Евгеньевич Снесарев. Именно ему удалось решить сложнейшие организационные задачи по привлечению к преподавательской работе крупнейших ученых-востоковедов Петрограда, Москвы, Ташкента, Дальнего Востока. В их числе В.А. Гордлевский, Рифни, В.Ф. Миллер, Б. Гафаров, А.С. Джафаров, В.С. Колоколов, Н.И. Лянь-Кунь, А.В. Попов, В.М. Ким, С.А. Кондратьева, М. Абдул-Азис, Х.К. Баранов. Географию и военную историю читали А.Е. Снесарев, А.А. Корсун, Погорелов, Простое перечисление этих имен очень напоминает историю востоковедения.

Его формировали военный инженер 2-го ранга Гавриил Андрианович Мартыненко, назначенный приказом наркомата обороны от 21 ноября 1939 г. на должность помощника начальника Военфака по материально-техническому обслуживанию, и майор Сергей Константинович Нарроев-ский, 19 декабря 1939 г. назначенный помощником начальника учебного отдела Военфака. В феврале 1940 г. на должность заместителя начальника факультета прибыл майор Василий Дмитриевич Макаров, вступивший во временное исполнение обязанностей начальника факультета (впоследствии работал начальником педагоги-ческого факультета до 1954 г., ныне полковник в отставке). 7 февраля состоялось торжественное открытие первого в стране языкового военно-педагогического факультета. Председательствовал генерал А.А. Игнатьев (автор широко известной книги “50 лет в строю”). Штатная численность переменного состава нового факультета равнялась 240 единиц, а фактически на всех четырех курсах обучалось 227 слушателей, причем половина из них - девушки. Студентам предстояло обучаться 4 года. Из преподавателей, работавших в эту первую зиму, бессменно продолжали трудиться в институте многие годы доктор филологических наук подполковник О.И. Москальская, А.Г. Лещинский, доцент К.Г. Крушельницкая. Этот небольшой педагогический коллектив с большой любовью и ответственностью взялся за новое дело, с глубоким пониманием отнесся к поставленной перед факультетом задаче по подготовке языковых военных специалистов. Потомок итальянских переселенцев Биязи провел детство в Одессе. В родословной его были яркие личности: бабке - известной русской певице Дарье Лебедевой - Глинка посвятил романс. А дед-петрашевец Александр Иванович Пальм - был выведен на казнь вместе с Достоевским. Казнь была заменена каторгой. После ее отбытия Пальм принимал участие в героической обороне Севастополя в 1854-1855г. Как внук отличившегося защитника Севастополя Николай Биязи учился в гимназии бесплатно. Его интересовал театр. С пяти лет он, выступая на сцене, учился в Одесском театральном училище. В годы 1 мировой войны стал георгиевским кавалером, увлекался спортом, был футболистом, яхтсменом, боксером, велогонщиком, гимнастом, стрелком, легкоатлетом. Был чемпионом России, СССР в стрельбе из боевой винтовки, первым дипломированным футбольным судьей России. Всего в его коллекции было около 70 спортивных дипломов и медалей. Именно ему в июне 1918г. было поручено судить финал первого в истории советского спорта футбольного первенства. В 1948г. судье всесоюзной категории Биязи было поручено быть главным судьей соревнований, посвященных 50-летию отечественного бокса с участием С. Щербакова, А. Грейнера, Н. Королева. Николай Николаевич окончил академию имени Фрунзе. Будучи в 1943 г. зам. командующего Закавказского фронта, он формировал из спортсменов - альпинистов и лыжников ударные стрелковые отряды для борьбы с альпийскими стрелками горно-пехотной дивизии врага. Второй страстью Биязи были языки. Он владел 14 языками, французский и итальянский знал в совершенстве. Эти знания пригодились ему на посту военного атташе в Италии, который он занимал в 1936-38 гг. Кандидат военных наук, он начал форсировать подготовку военных переводчиков. Привлек лучших специалистов: А.Н. Монигетти, пионеров военного перевода А.М. Таубе и Б.Э. Шванебаха. Генерал Биязи научил нас многому. Среди прочего - безукоризненным военным манерам. Они, в его представлении, прежде всего, включали точность. Он никогда не действовал по пословице “Начальство не опаздывает, оно задерживается”, не задерживался и не опаздывал ни на минуту. Но и подчиненным опозданий не спускал. В особый гнев его вводило опоздание минутное. Биязи в гневе понижал голос и начинал говорить холодно - язвительно. Это действовало сильнее крика. Однажды он столкнулся на плацу с группой молодых военных преподавателей. Мы были возбуждены каким-то происшествием, обсуждали его громко, употребляя отнюдь не литературные выражения. Мы еще не успели заметить начальника института и отдать ему приветствия, как он заметил и услышал нас и произнес три слова: “Офицеры! Интеллигенты! Филологи!”. Мы были готовы провалиться сквозь землю”. Со дня образования и до августа 1940г. Военфак подчинялся Управлению военно-учебных заведений НКО, но вскоре его передали в систему учебных заведений Генерального штаба Красной Армии. Важнейшие из них привели в жизнь. На первый курс поступило несколько тысяч офицеров, имевших воинские звания от лейтенанта и политрука до полковника и бригадного комиссара. Заочную подготовку офицеров возглавил заместитель начальника Военфака полковник С.К. Нарроевский. Но из-за начала Отечественной войны, подготовка заочников была приостановлена. Во-вторых, создали базу для массовой подготовки военных переводчиков на случай войны, причем совершенно правильно и своевременно был взят курс на расширение еще в мирное время кафедры немецкого языка, на создание переводческого факультета и курсов военных переводчиков. Огромная работа по перестройке факультета и, особенно, по приспособлению его для подготовки кадров на военное время дали свои положительные результаты. Из маленькой учебной структуры при 2-м МГПИИЯ Военный факультет западных языков (это его новое название) превратился к лету 1941г. в самостоятельное крупное военно-учебное заведение, располагавшее хорошими профессорско-преподавательскими кадрами. С января 1941г. на факультет пришел автор многих научных работ и словарей Александр Михайлович Таубе, занявший должность профессора английской кафедры. Вскоре эту работу возглавила молодой ученый, доцент Зоя Михайловна Цветкова, впоследствии подполковник, профессор, проработавшая в институте почти со дня его основания до 1955г. Осенью 1940г. факультет насчитывал 248 слушателей, а к весне следующего года уже 339. Вот как вспоминал об этом времени генерал Биязи: “1940 год. Получив назначение на должность начальника военного факультета западных языков при 2-м МГПИИЯ, готовившего военных преподавателей, я поставил вопрос о необходимости немедленной реорганизации педагогического факультета, на котором изучались только три языка. Для войны с самого ее начала армии потребуется большое количество военных переводчиков и знания большого количества иноязыков. Вскоре нам удалось выделить факультет из состава гражданского института. На Садовом кольце нашли отдельное, но очень маленькое помещение бывших магазинов и там начали подготовку переводчиков для войны. Преподавателями в то время у нас были З.М. Цветкова, А.А. Барнес, Нельсон, О.И. Москальская, А.В. Монигетти, Н.В. Алейникова, В.А. Красильникова, В.В. Дюшен и ее сестра. Перед нами стояла следующая неотложная задача - создать первый в Красной Армии самостоятельный языковый ВУЗ, в котором велось бы обучение не на трех, а на многих иностранных языках. При этом вставали четыре основные проблемы: определить профиль подготовки слушателей; установить сроки их обучения в связи с угрозой нападения на СССР; какие языки необходимо изучать на факультете и выработать методы преподавания. Мы приняли на учебу студентов, а международная обстановка властно требовала быстрой подготовки хороших военных переводчиков. Однако ликвидировать педагогическую подготовку было бы также близоруким мероприятием, поэтому решено было иметь на факультете два отделения - военных преподавателей и военных переводчиков. Позднее были открыты краткосрочные курсы немецкого языка, для укомплектования которых начальник Генерального штаба Б.М. Шапошников приказал передать нам две роты курсантов военного училища. Вопрос о сроках преподавания на основных отделениях решился так: на педагогическом - пять лет, на военно-переводческом - два года, на краткосрочных курсах - от трех месяцев до одного года в зависимости от степени знания немецкого языка курсантами. При этом в основном со стороны мы брали студенток (мужчин было мало), знавших язык в достаточной мере и на первых порах немного разбиравшихся в переводе военных текстов. Однако нужных для этого пособий не было и тогда мне и старшему преподавателю Монигетти пришлось срочно составить карманный “Краткий русско-немецкий разговорник” для бойца и младшего командира с фотографиями немецкой военной техники. Редактором был А.В. Любарский. Разговорник был издан Воениздатом в 1941г. Во время войны он оказался столь необходимым, что был издан тиражом 500 тысяч экземпляров, а затем его еще дважды переиздавали, и тираж достиг двух миллионов. На рассвете 22 июня 1941г. фашисты совершили акт вероломного нападения на СССР. Сразу после начала войны факультет перешел на ускоренную подготовку переводчиков. Вскоре в Москву стали поступать первые захваченные на фронте вражеские документы. На факультете было срочно создано бюро перевода трофейных материалов. Руководство этим бюро возложили на слушателя Евгения Гофмана, отлично владевшего немецким языком. Бюро работало в две смены - с раннего утра до поздней ночи. Документов поступало все больше и больше. Нам удавалось быстро и точно их переводить. Еще в 1940г., хотя на факультете было мало помещений, мы все же выделил комнату и в ней оборудовали кабинет звукозаписи с магнитофоном и с прибором для прослушивания граммофонных пластинок. Позднее, уже в институте, в коридорах были установлены репродукторы, при помощи которых на переменах можно было передавать на иноязыках объявления и последние известия. Этот опыт был после войны с успехом применен и в Военной академии им. Фрунзе. В общежитиях также стояли репродукторы и радиоприемники для прослушивания передач на иностранных языках из-за границы. Позднее при помощи кино стали демонстрировать фильмы на иностранных языках. Иногда устраивались встречи на иноязыках с представителями заграничных компартий, гостивших в СССР. Будущих переводчиков важно было научить быстро и разборчиво писать на иностранных языках, как это приходилось делать в боевой обстановке. Учили и печатать на пишущих машинках с иностранными шрифтами. В помощь изучающим иностранные языки клуб практиковал просмотр иностранных картин учебных кинолент, а в фойе проводились настольные игры на иноязыках. Переходя к работе библиотеки, следует сказать, что ее удалось значительно пополнить за счет привезенной из Германии большой иностранной библиотеки с уникаль-ными книгами. На полках имелись также иностранные уставы, наставления, военные учебники и военно-историческая литература. На стенах висели наглядные таблицы и красочные плакаты на иноязках которые брались в классы на занятия.